En bref

- Au niveau individuel, le statut immunitaire de la vache joue un rôle essentiel dans la sévérité de l’infection.

- Les périodes de stress thermique accroissent le risque de prolifération de certains germes pathogènes.

- L’hygiène des étables est un levier essentiel dans la prévention des infections.

La mammite est une inflammation de la glande mammaire provoquée par des micro-organismes. Les réactions inflammatoires persistent souvent bien au-delà de l’infection initiale, expliquant pourquoi il n’est pas toujours possible de détecter les germes infectieux lors des analyses.

Stratégies de lutte

Le traitement de l’inflammation étant souvent problématique, la thérapie se concentre donc sur l’éradication de l’infection par voie antibiotique. La meilleure prophylaxie consiste par conséquent à prévenir les contaminations. Chaque germe de mammite ayant une origine et un mode de transmission spécifiques, plusieurs mesures doivent être mises en place dans l’étable et lors de la traite. Cependant, malgré les précautions prises, le risque d’infection ne peut jamais être totalement écarté.

Transmission des agents infectieux

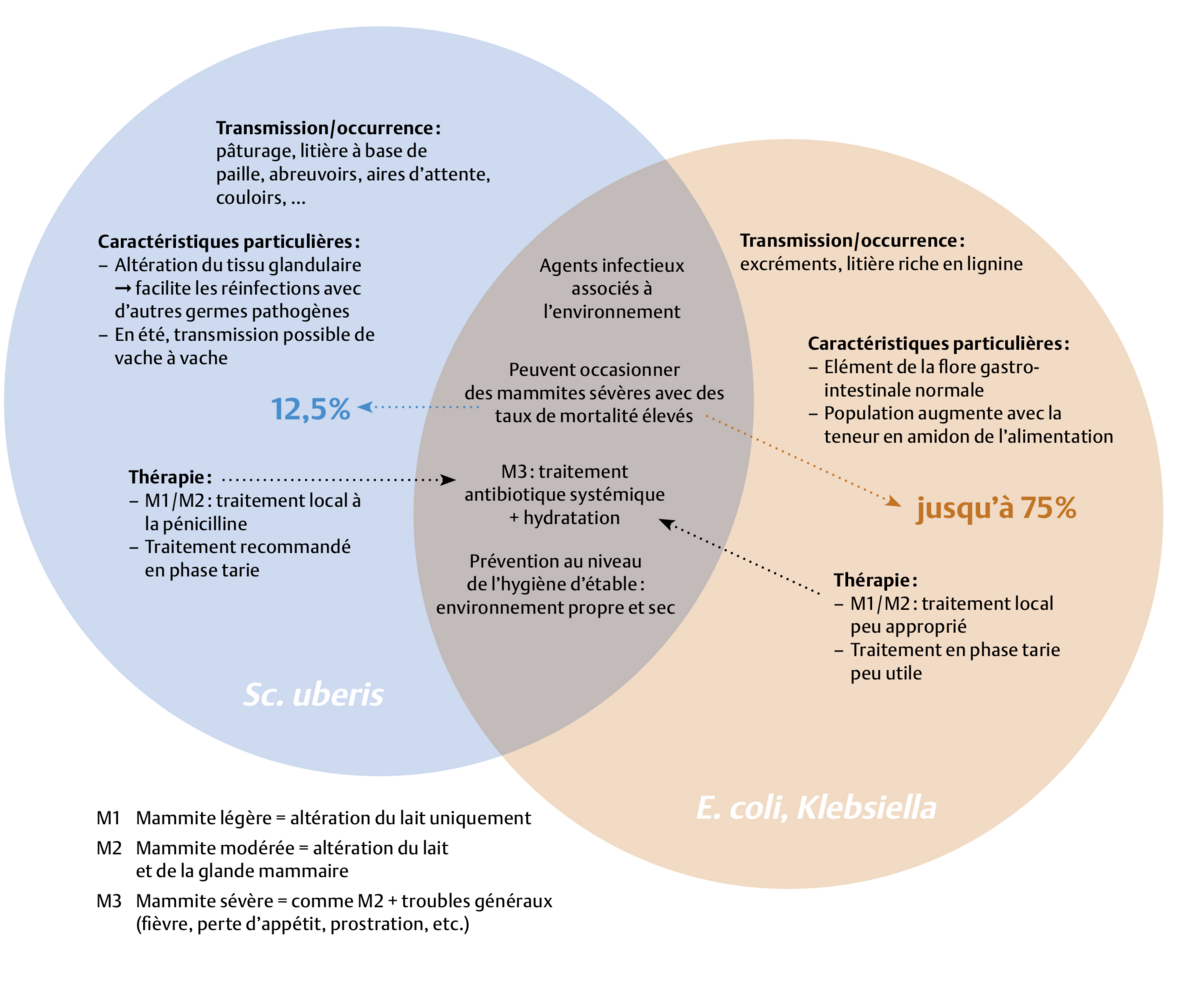

Aujourd’hui, grâce aux bonnes pratiques d’hygiène, la transmission de Staphylococcus aureuslors de la traite est devenue minime. Par contre, les agents pathogènes dits environnementaux, comme Streptococcus (Sc.) uberis, Klebsiella pneumoniaeou Escherichia (E.) coli,posent de sérieux problèmes aux exploitations laitières en raison des multiples refuges et voies de transmission des germes. Ces bactéries sont en effet responsables de mammites sévères qui peuvent être mortelles. Par exemple, 12,5 % des vaches atteintes de mammites à Sc. uberissont réformées dans les 30 jours suivant l’infection en dépit du traitement. Pour les mammites causées par les bactéries E. coliou Klebsiella, le taux de mortalité peut atteindre 75 %.

S’agissant de la bactérie Sc. uberis,elle est présente sur les pâturages, dans les litières à base de paille et dans les zones très fréquentées (abreuvoirs, aires d’attente avant la traite, zones de passage). Quant aux bactéries Klebsiella et E. coli, elles sont naturellement présentes dans les excréments et dans les matériaux de litière riches en lignine.

La propreté de l’extrémité du trayon est cruciale pour prévenir les contaminations.

La propreté de l’extrémité du trayon est par conséquent cruciale pour limiter les contaminations. A cet effet, il est primordial de maintenir les aires de repos et les couloirs propres et secs. On considère que cet objectif est atteint lorsqu’au moins 90 % des vaches du troupeau ont des mamelles et des trayons propres. Un outil pratique permettant d’évaluer ce paramètre est disponible en ligne sous forme de « scorecards » illustrant différents niveaux de propreté (cf. encadré). Un autre point crucial est le taux d’humidité des litières : une logette est considérée comme suffisamment sèche lorsque son matériau de surface contient plus de 70 % de matière sèche (vérification possible p. ex. à l’aide d’une friteuse à air chaud ou d’un séchoir à fruits). Certains micro-organismes développent des mécanismes qui les rendent particulièrement problématiques : Sc. uberis,par exemple, modifie le tissu glandulaire du pis, facilitant ainsi une nouvelle contamination par une bactérie de la même espèce, en dépit d’un traitement couronné de succès. Il en résulte l’impression que l’infection persiste malgré la thérapie, alors qu’il s’agit en réalité d’une nouvelle contamination : peu de temps après une première infection, une seconde apparaît, due à un agent pathogène certes de la même espèce, mais différent.

Les périodes de stress thermique favorisent également la prolifération de certaines souches de Sc. uberisdans la glande mammaire. Ces bactéries parviennent alors en grande quantité dans le lait, notamment en été, et peuvent se propager via le matériel de traite (manchon trayeur). Une hygiène de traite rigoureuse s’avère dès lors particulièrement importante pendant cette période.

Quant aux bactéries E. coliet Klebsiella, qui colonisent naturellement la flore gastrointestinale des bovins, elles voient leur concentration augmenter lorsque la ration alimentaire est plus riche en amidon. Ces deux micro-organismes ne sont en fait pas adaptés de manière optimale aux glandes mammaires des vaches, de sorte qu’ils ne prennent souvent de l’importance que lorsque, par exemple, l’hygiène de la traite retient les staphylocoques et autres streptocoques. L’utilisation croissante de litières à base de fraction solide issue de la séparation du lisier, de digestat, de compost ou de copeaux augmente aussi le risque de mammites à Klebsiella, surtout lorsque la teneur en matière sèche de la logette est inférieure à 70 %.

La sévérité de l’infection dépend du type d’agent pathogène, mais surtout de l’état immunitaire de la vache. Un apport énergétique insuffisant, une ingestion de matière sèche irrégulière ou des carences en sélénium et en vitamine E peuvent aggraver la maladie (une mammite légère ou modérée passe alors à une phase aiguë, où la vache est prostrée).

Thérapie

Un traitement local à la pénicilline permet d’éliminer efficacement Sc. uberis.Pendant la phase tarie notamment, les infections à Sc. uberisse soignent dans plus de 80 % des cas avec l’emploi d’antibiotiques. Cependant, comme expliqué ci-dessus, une nouvelle infection par une autre bactérie peut survenir rapidement après guérison.

En revanche, s’agissant d’E. Coli,les traitements locaux avec des antibiotiques ne sont pas efficaces, car cette bactérie survit rarement longtemps dans la glande mammaire. Il en va de même des bactéries Klebsiella, même si elles tendent à persister un peu plus longtemps qu’E. Colidans la glande mammaire. Lors de mammites graves, ces trois types de bactéries peuvent franchir la barrière hématomammaire et entraîner une septicémie, mettant en péril la survie de l’animal. L’emploi d’un antibiotique systémique à large spectre (avec une substance qui couvre les trois espèces mentionnées) est donc recommandé. En complément, une hydratation appropriée (p. ex. par le biais d’un breuvage) et l’administration d’antiinflammatoires sont nécessaires.

En été, une bonne hygiène de traite est particulièrement importante.

Le traitement antibiotique en période tarie a peu d’effet sur les infections dues aux bactéries E. coliou Klebsiella. De plus, une application non hygiénique de tubes mammaires peut favoriser l’introduction de germes et donc augmenter le risque d’infection en début de tarissement.

Prévenir les contaminations

Sc. uberis, Klebsiellaet E. colipeuvent provoquer des mammites allant de subcliniques à sévères. S’agissant de germes issus de l’environnement des animaux, leur prévention passe par une hygiène irréprochable des étables, qui doivent être propres et sèches. Par ailleurs, un nettoyage rigoureux des trayons avant la traite permet de limiter leur charge bactérienne et réduit ainsi le risque de contamination. Enfin, les vaches affichant une ingestion régulière de matière sèche et un apport énergétique équilibré développent des symptômes généralement moins graves. En définitive, le traitement des infections permet de limiter les effets de ces dernières seulement pour les animaux concernés : il ne protège pas l’ensemble du troupeau.