La séparation du lisier est une technique intéressante pour limiter le salissement du fourrage et accélérer la pénétration de l’azote dans le sol. Cependant, cette solution n’est pas la seule à envisager, car elle reste coûteuse et provoque des pertes lors de la séparation. Pour prendre une décision à ce sujet, des facteurs économiques directs comme le remplacement de la litière dans les logettes par la phase solide, ou non économiques et indirects comme les tuyaux bouchés, la casse de matériel d’épandage, l’énervement, ou les salissures du fourrage peuvent jouer un rôle central. Les affirmations et arguments ci-contre permettent de mesurer l’intérêt de la séparation du lisier pour une exploitation agricole.

La séparation est LA solution pour éviter les boudins lors de l’épandage du lisier.

Faux. Après la séparation, le lisier s’écoule effectivement plus facilement et rapidement sur le sol, et laisse moins de résidus fibreux sur les feuilles. C’est donc une solution, mais pas la seule. D’autres pistes sont possibles pour limiter les salissures : distribuer le lisier réellement au ras du sol, assurer un hachage suffisant de la matière organique sur les pendillards et enfouisseurs, épandre une quantité inférieure à 25 m 3 / ha, privilégier un épandage juste avant la pluie, déposer le lisier sous les feuilles, diluer le lisier, et veiller à l’équilibre de la ration des animaux. L’utilisation d’additifs, l’aération ou le brassage de la fosse peuvent jouer un rôle, mais à l’heure actuelle il n’y a pas de validation scientifique à ce sujet.

Si la séparation a comme but de fluidifier les lisiers, il n’est pas nécessaire de dépasser 30 % de matière sèche (MS) dans la phase solide ; un peu de jus en favorise d’ailleurs une meilleure conservation.

La dilution du lisier avec de l’eau coûte moins chère que la séparation.

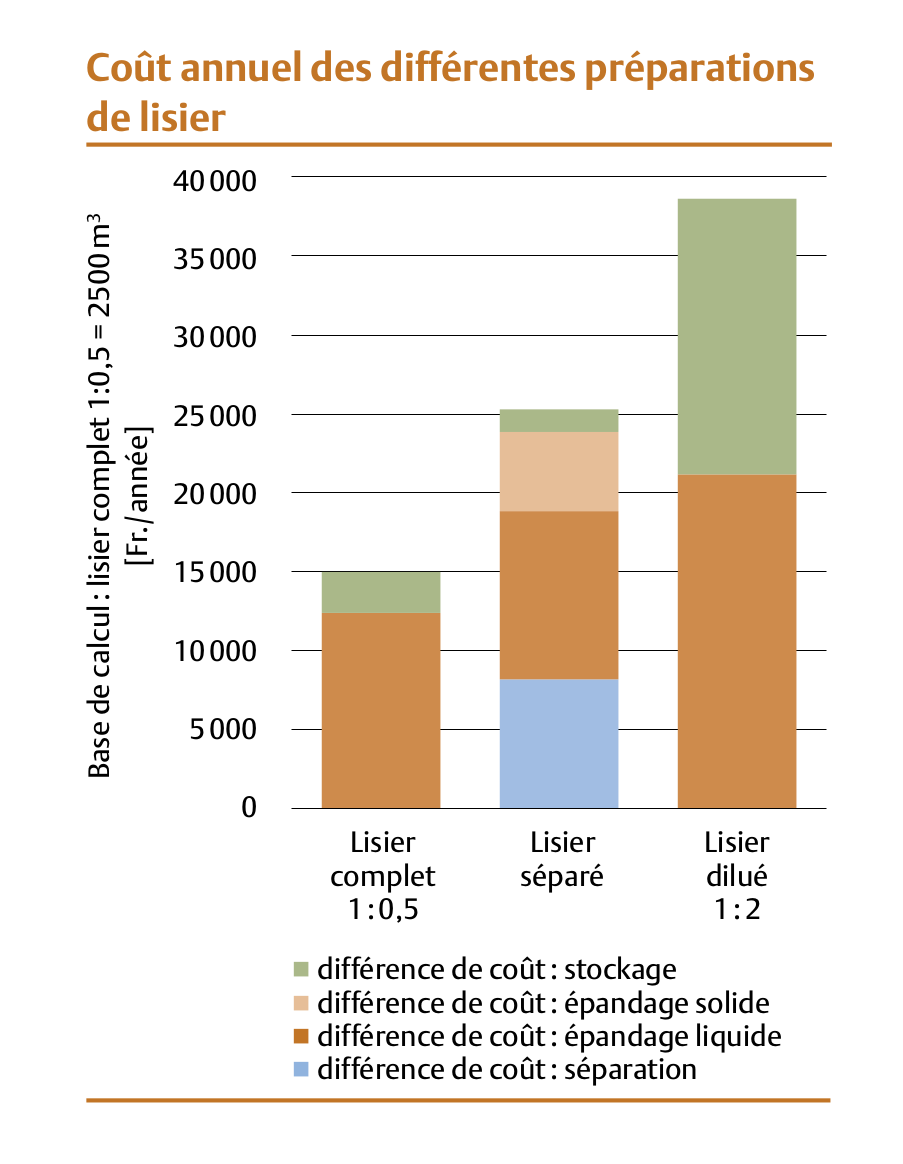

Faux. La fluidité du lisier peut être améliorée par une importante dilution du lisier, par exemple jusqu’à moins de 3,5 % de MS. Du point de vue économique, les frais de stockage dus à la dilution et à l’épandage coûtent environ 1,5 fois plus cher que la séparation. Si le stockage n’est pas un facteur limitant, la dilution est une solution équivalente à la séparation.

Les coûts de la séparation sont élevés.

Vrai. En moyenne, ils oscillent entre 3 et 4 francs par m 3 de lisier frais selon le volume. A ces coûts, s’ajoutent les coûts d’épandage de la phase solide. Pour une exploitation avec 2500 m de lisier à séparer, les coûts supplémentaires dépassent la valeur du lait de deux vaches.

Il est possible de baisser les coûts en réduisant les volumes nécessaires pour le stockage du lisier.

Faux. En théorie, la séparation du lisier réduit de 10 à 15 % le volume de lisier liquide à stocker. En pratique, il y a rarement une réduction des volumes de stockage, surtout si la séparation nécessite une fosse de transvasement. Le principal gain vient d’un prolongement de la durée de stockage de quelques jours supplémentaires. Certaines exploitations séparent le lisier en réinjectant la phase liquide dans la même fosse de base. La séparation tourne alors en boucle et s’arrête au moment où l’on ne retire plus vraiment de phase solide.

Les avantages économiques de la séparation sont une diminution du volume à épandre et une réduction du coût de brassage de la fosse. De plus, la vente de la phase solide sous la forme de « fumier » peut constituer une source de revenus.

Les avantages non chiffrables économiquement comme un fourrage propre, moins d’odeurs lors de l’épandage et une diminution des risques de bouchage des tuyaux peuvent jouer un rôle décisif dans l’acquisition d’un séparateur.

La séparation du lisier est généralement réalisée avec des presses à vis.

Vrai. En Suisse, la majorité des séparateurs sont à vis : une vis sans fin serre le lisier dans un tamis grillagé à mailles d’un demi-millimètre afin d’en séparer les phases liquide et solide. Un bouchon en bout de presse ralentit la sortie de la phase solide, permettant de varier la teneur en MS. En principe, la séparation se fait à 4 ou 5 m de hauteur pour faciliter la récupération de la phase solide.

Il existe des versions adaptées à la taille d’une exploitation, oscillant entre 5 et 15 kW, et des versions plus puissantes pour les entrepreneurs. Il ne faut pas sous-estimer la fragilité des versions de petite taille qui travaillent tous les jours.

Les séparateurs centrifuges sont plus efficients pour une phase solide plus sèche, mais ils sont chers et donc peu répandus. Quant aux séparateurs à tamis, ils sont bon marché, mais peu rapides. De plus, ils sont contraignants et ne fournissent pas toujours une teneur en MS suffisante.

La séparation de 500 m3 est réalisée en 1 journée.

Vrai et faux. Une pompe moyenne individuelle débite entre 15 et 30 m3 de lisier par heure : elle convient pour des exploitations qui séparent quotidiennement leur lisier provenant d’une préfosse. Pour de plus gros débits, il faut s’adresser à une entreprise de travaux agricoles.

La phase solide issue de la séparation peut être utilisée comme litière pour les logettes des animaux.

Vrai et faux. En principe vrai, mais cette utilisation dépend de l’acheteur de lait ou du label. Elle est interdite en AOP Gruyère et dans certains pays (Allemagne). Même s’il y a de nombreux cas de réussite, il faut rester très vigilant sur la santé de la mamelle et l’hygiène du lait.

L’objectif est d’intégrer dans les logettes une phase solide avoisinant 35 % de MS. En-dessous de ce seuil, les risques sanitaires augmentent ; au-delà, la couche n’est parfois pas assez compacte et favorise la formation de poussières. Idéalement, il ne doit pas y avoir d’écoulement de jus lors du serrage du matériau dans la main, et la boule obtenue doit se détendre doucement lors du relâchement de la pression.

Dans les cas où cette litière est autorisée, l’intérêt est majeur, car il remplace l’achat de la litière classique. Pour une exploitation, cette somme correspond quasiment aux coûts de la séparation.

Les teneurs en éléments nutritifs du lisier séparé sont les mêmes que celles du lisier d’origine.

Faux. En moyenne après séparation, la moitié de la matière organique, le quart du phosphore et le quart de l’azote total se retrouvent dans la phase solide. Il faut en être conscient pour la fertilité des sols. Il n’y a pas de changement pour la potasse. La teneur en azote ammoniacal de la phase liquide est de 0 à 10 % plus élevée que dans le lisier entier. Grâce à une pénétration plus rapide de la phase liquide du lisier séparé dans le sol, il faut s’attendre à une action de l’azote plus efficace et à plus court terme. A ce jour, la phase solide du lisier séparé ne bénéficie d’aucun statut spécifique et est toujours considérée comme du lisier.

Les pertes d’ammoniac sont plus faibles.

Faux. Il y a moins de pertes lors de l’épandage, car le lisier s’écoule plus rapidement. Cela permet de réduire entre 25 et 75 % des pertes de NH3 lors des épandages. Le problème réside dans les pertes accrues de NH3 durant la séparation, ainsi que durant le stockage de la phase solide. Il est donc recommandé de couvrir cette dernière, ou de l’enfouir immédiatement. Par ailleurs, des pertes peuvent parfois survenir durant le stockage de la phase liquide, car il n’y a plus de croûte superficielle.

Les scientifiques s’accordent pour dire que la séparation ne constitue pas un levier pour limiter les pertes d’ammoniac.