Quer gelesen

- Zikaden übertragen das Proteobakterium und/oder das Stolbur-Phytoplasma auf Zuckerrüben, Kartoffeln und Gemüse.

- Tolerante Sorten sind die wichtigste Bekämpfungsmassnahme.

- Neu scheint eine Fruchtfolgeumstellung eine weitere, vielversprechende Massnahme zu sein.

SBR (Syndrome Basses Richesses) gehört zu den gefürchtetsten Krankheiten im Zuckerrübenanbau. Als Übeltäter wird die wärmeliebende Schilf-Glasflügelzikade genannt, welche zwei Erreger (Proteobakterium und / oder das Stolbur-Phytoplasma) auf ihre Wirtspflanzen überträgt. Die SBR-Krankheit wurde 2004 erstmals im Burgund (Frankreich) beschrieben, sie blieb aber wenig erforscht. Im Jahr 2024 belegten deutsche Forschende, dass auch die Kartoffel zum Wirtspflanzenkreis gehört. Gesucht, gefunden ... Das Proteobakterium kann auch in Gemüsearten wie Zwiebeln, Karotten, Randen und Sellerie nachgewiesen werden – ein vielfältiges «Menu» und eine riesige Herausforderung für den Ackerbau.

Tolerante Sorten als Rettungsanker

Seit dem Erstnachweis 2017 in der Gros-de-Vaud hat sich die Krankheit mit rasanter Geschwindigkeit Richtung Osten und Westen ausgebreitet. Im Kanton Waadt waren die Zuckerrübenfelder ab August 2019 grossflächig gelb, der durchschnittliche Zuckergehalt sank schlagartig um 4 %.

Die noch nicht geprüfte EU-Sorte Rhinema, welche dunkelgrün aus den gelben Feldern herausstach, war 2019 der einzige Rettungsanker. Die Anbaubereitschaft in den SBR-betroffenen Regionen sank stark. Dank der seit 2020 durchgeführten SBR-Sortenprüfung (bisher 136 getestete Sorten) konnten schnell robustere SBR-Sorten identifiziert werden, welche seit 2022 in einer separaten SBR-Sortenliste publiziert werden. Mit dem Anbau einer toleranteren SBR-Sorte kann der Produzent den Zuckerertrag um 2 – 2,5 t je Hektare erhöhen, der Bruttogelderlös liegt dadurch 1000 Franken höher als der einer anfälligen Sorte. Zu den anfälligen Sorten gehören alle Convisosorten.

In Kantonen mit Fruchtfolgeumstellung fällt die Reduktion des Zuckerertrags geringer aus.

Die Sortenwahl stellt heute noch immer die einzige Bekämpfungsmassnahme dar, direkte Massnahmen, welche die Zikadenpopulation und den Befallsdruck reduzieren, fehlen. Die insektizide Bekämpfung der Adulten hat sich aufgrund der sehr langen Flugzeit von zwei bis drei Monaten und der hohen Mobilität als zu wenig effektiv erwiesen. Französische Forschende stellten jedoch bald fest, dass eine Fruchtfolgeänderung die Nymphen in ihrer Entwicklung stört. Die Zikaden legen ihre Eier in der Nähe der Wirtspflanzen in die Erde, sodass sich die geschlüpften Larven an den unterirdischen Pflanzenteilen ernähren können. Weizen ist darum eine ideale Nahrungsquelle bis zum Ausflug der Adulten im Frühsommer.

Fruchtfolge ändern als Wendepunkt

Ein Wissenschafts-team der Berner Fachhochschule BFH, HAFL erforschte 2021 und 2022 das Bekämpfungspotenzial einer Fruchtfolgeumstellung: keine Winterkultur nach Zuckerrüben. Aus Winterweizenfeldern flogen bis zu 1 000 000 Zikaden je Hektare aus, sehr viel geringer waren die Ausflüge aus den Sommerkulturen Mais / Soja und Kartoffeln. Im Herbst 2021 wurde zum ersten Mal eine Fruchtfolgeumstellung auf eine räumlich isolierte Region (gesamtes Chablais) ausgeweitet. Alle Produzenten verpflichteten sich, nach Zuckerrüben eine Sommerkultur anzubauen. Die Fruchtfolgeumstellung führte prompt zu einer starken Reduktion des Zikadenvorkommens. Leider erhöhte sich der Zuckergehalt nicht auf das Niveau vor Krankheitsausbruch. Die Produzierenden waren dennoch von den Ergebnissen überzeugt und stellten ihre Fruchtfolgen in den Folgejahren freiwillig um. Plötzlich, zwei Jahre später, sind die Felder im Chablais im Herbst wieder grün. Die Laboranalysen zum Erregernachweis bestätigten die optische Wahrnehmung; in 21 von insgesamt 22 Rübenproben konnten keine Erreger nachgewiesen werden.

Produzierende verzichten auf Winterungen

Auch im Val de Ruz (NE) waren die Zuckerrüben im letzten Oktober wieder grün. Die SBR-Krankheit wurde 2023 erstmals bestätigt, die Zuckergehalte sanken 2022 von 17,2 % auf 15,2 %. Dank der intensiven Beratungstätigkeit der Pflanzenschutzmittel-/ Schweizer Zuckerrüben-Fachstellen, verzichteten im Herbst 2023 alle Produzenten freiwillig auf den Anbau einer Winterkultur. Auch hier hat sich der optische Eindruck bestätigt: Vier Rübenproben waren erregerfrei, die übrigen fünf wiesen einen sehr geringen Befall mit einem oder beiden Erregern auf.

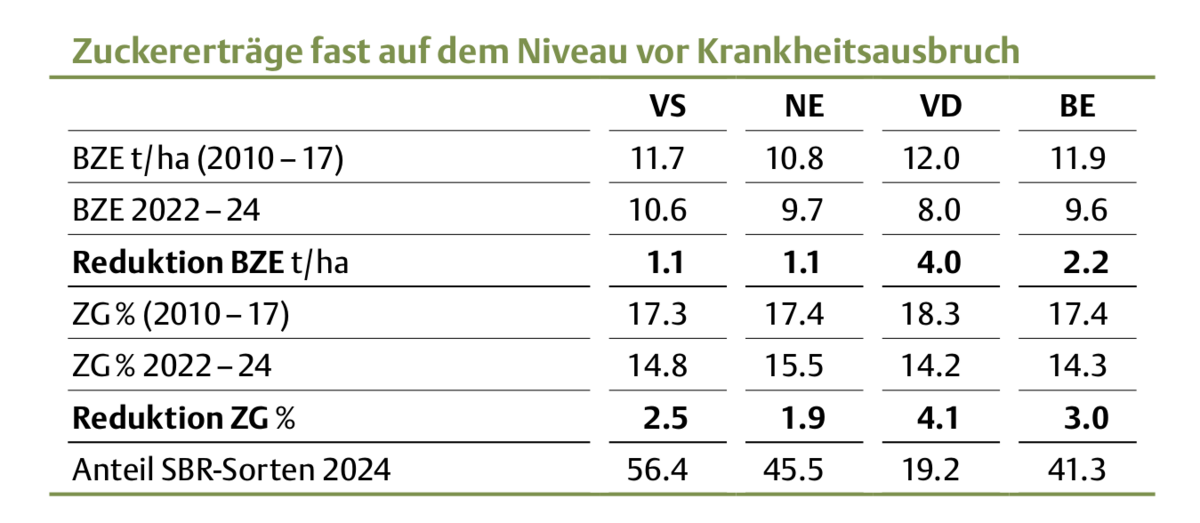

Der Krankheitsbefall führt zu einer starken Reduktion des Zuckergehaltes und somit auch zur Reduktion des bereinigten Zuckerertrages (BZE, Tabelle). In den Kantonen mit Fruchtfolgeumstellung fällt diese Reduktion deutlich geringer aus (1,1 t je Hektare Ertragsverlust) als in den Kantonen Waadt (4 t je Hektare) und BE (2,2 t je Hektare). Die Zuckergehalte waren in den Kantonen mit Umstellung nur 1,9 % (NE) respektive 2,5 % (VS) tiefer als vor Krankheitsausbruch, in den Kantonen Waadt und Bern sanken sie um 3 % (BE) respektive 4,1 % (VD). Die grossen Ertrags- und Zuckergehaltsverluste widerspiegeln auch die Sortenwahl im Kanton Waadt, der Anteil von SBR-toleranten Sorten beträgt nur 19 %, der Anteil der anfälligen Convisosorten hingegen 75 %.

Die Zikade bleibt, aber es gibt Lösungen

Die grossflächige Fruchtfolgeumstellung reduziert die Zikadenpopulation und den Krankheitsdruck deutlich, während SBRtolerante Sorten die Erträge stabilisieren. Dank angepasster Sorten und des aktuellen Bezahlsystems bleibt die Produktion trotz SBR attraktiv – die Anbaufläche steigt seit 2023 wieder und beträgt 2024 voraussichtlich 17000 Hektaren.

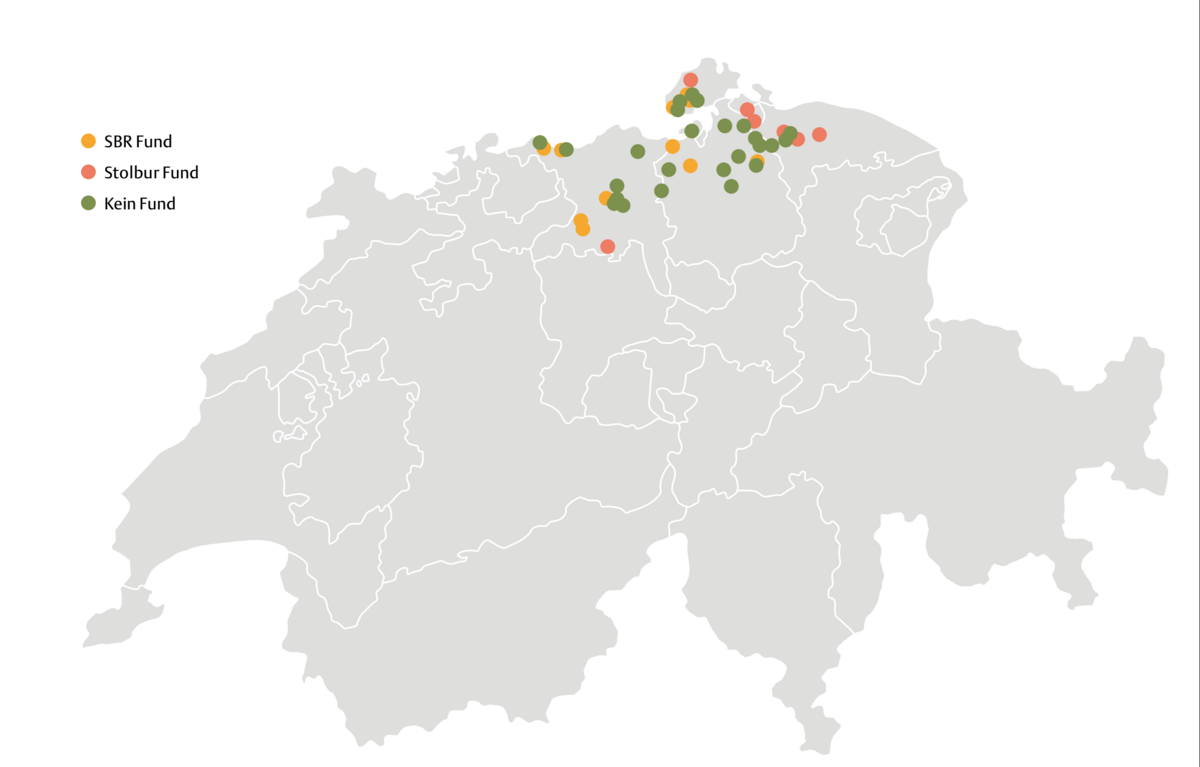

Die Zikade bleibt. Das Monitoring in der Ostschweiz zeigt Erregerherde in Schaffhausen und dem Zürcher Weinland. Schaffhausen gilt als Verdachtsregion, SBRtolerante Sorten werden empfohlen. Neue Schädlinge erfordern neue Fruchtfolgen – die Fachstelle rät den Produzierenden, die Umstellung bald anzugehen.